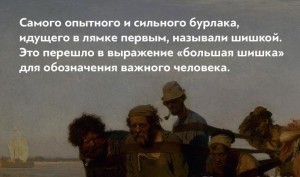

–Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ —Д–∞–Ї—В—Л –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є

–Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–µ –Є –Ј–≤—Г—З–љ—Л–µ —Д—А–∞–Ј—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Л —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–Љ, –Є–Љ–µ—О—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О. –Ш —Н—В–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л, –∞ –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Љ–∞–ї–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –Ч–љ–∞–µ—В–µ –ї–Є –≤—Л, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П–ї–Њ—Б—М –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ «–±–Њ–ї—М—И–∞—П —И–Є—И–Ї–∞», –Ї–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –±–∞–ї—М–Ј–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ, –Ї–∞–Ї—Г—О —Д—А–∞–Ј—Г –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –®–µ—А–ї–Њ–Ї –•–Њ–ї–Љ—Б? –Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –≤–∞—И–µ–Љ—Г –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є.

1. –С–∞–ї—М–Ј–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В.

–Т—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ «–±–∞–ї—М–Ј–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В» –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –С–∞–ї—М–Ј–∞–Ї–∞ «–Ґ—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ—П—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞» –Є –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –љ–µ —Б—В–∞—А—И–µ 40 –ї–µ—В.

2. –Ъ–∞–Ї —Б–∞–Љ–Є —И–≤–µ–і—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–µ —Б—В–Њ–ї –Є —Б—В–µ–љ–Ї—Г?

–®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–є —Б—В–Њ–ї —Б–∞–Љ–Є —И–≤–µ–і—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Ј–∞–Ї—Г—Б–Њ—З–љ—Л–Љ –Є–ї–Є –±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і–љ—Л–Љ. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–є –≤ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —И–≤–µ–і—Б–Ї—Г—О —Б—В–µ–љ–Ї—Г, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї «—А–∞–Љ–∞ —Б –њ–µ—А–µ–Ї–ї–∞–і–Є–љ–∞–Љ–Є». –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В –≤ —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –Є –Њ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ – –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —И–≤–µ–і—Л –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —З–∞—Й–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г—О—В —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Б–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —В—А—С—Е –Є –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ.

3. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ —В—О—В–µ–ї—М–Ї–∞?

–Ґ—О—В–µ–ї—М–Ї–∞ – —Н—В–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ–Њ–≥–Њ —В—О—В—П (—Г–і–∞—А, –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є–µ) – –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є—П —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–Є —Б—В–Њ–ї—П—А–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ «—В—О—В–µ–ї—М–Ї–∞ –≤ —В—О—В–µ–ї—М–Ї—Г». –І–Є—В–∞—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О »